個人的には、マネの静物画が好きだった。

有名な絵画(人物)は、特に表情において、アンニュイで、なんだか不安にもなる気持ちだった。でも、実のところ、それが日常の大半であったりする。

私にとって美術史の時系列はぐちゃぐちゃである。流れを掴んだところでそれ自体に面白みはない。でも、絵画自体は時系列で見るものでもなく、目にして魅了されたものが、各々の美術に対する時系列を作っていく。私の趣向でもあるし、その絵にとらわれてしまう自分がいるか否かだ。

しかしながら、魅了されてしまえば画家の作品や背景、時代背景等を辿ろうとすることは、その絵画自体の魅力を自ら増殖させることでもあって、であるから絵画は面白い。それがマネである。

ミシェル・フーコーのまなざし

マネについて、膨大にある論考を辿るよりも、フーコーのストレートな解釈は、気持ちよいくらい分かりやすかった。

ミシェル・フーコー(Mishel Foucault)

1926- 1984年。フランスの哲学者。心理学に関する研究ののち、『古典主義時代における狂気の歴史』を著し、西洋文明における<知>の条件を批判的に検証する「地の考古学」を企てる。1970年代以降、<知>と不可分な権力についての系譜学的研究を行い、晩年は自己と主体性に関する新たな問題系を模索していた。

ミシェル・フーコー『マネの絵画』筑摩書房 2006より抜粋

この書籍は、フーコーの「マネの絵画」という講演(1971年)の録音されたカセットから書き起こされたテクストから構成される。マネの絵画とフーコーのマネの絵画に対する思考を交差させながら考察する、つまり、マネにとらわれたフーコーと、マネとフーコーにとらわれた者の論考であった。

「絵画において好きなのは、まなざしを向けるように本当に強いられるということです。そうするとそれは、私にとっての休息なのです。それは、私が誰とも闘うことなく楽しんでものを書きうる、稀な主題のひとつです。絵画に対して私は、いかなる戦術的・戦略的関係を持っていないと思います」(中略)「私を魅了し、私の気を完全にひいてしまうのものがあります。たとえばマネです。マネにおいては、すべてが驚きです。」

ミシェル・フーコー『マネの絵画』筑摩書房 2006 マリヴォンヌ・セゾン 序 ⅳ-ⅴ より

たしかにそう、絵画を見ることは私にとっても休息だ。あるいは刺激、あるいは逃避、そして思考の時間でもある。魅了されるこの感覚は、フーコーと同じようにマネの絵画には「強いられる」”まなざし”がある。

マネについて大それたことは語れないが、しかしながら、フーコーのマネの絵画にむける”まなざし”をもとに、それらの絵画を添えて見ることによって、改めて驚きと喜びが見出されていく。

つまりマネは、西洋美術において、少なくともルネサンス以来あるいはクワトロチェント以来、タブロー自体の内部、それが表象するものの内部で、自分が絵を描いているまさにその空間の物質的な性質を用い、またいわば機能させることをあえて行った最初の画家だったのだと思います。(p.4-5)

こう言ってよければ、かわし、隠匿、錯覚や言い落としに関する作用[=戯れ]というわけです。(中略)いわば、タブローに表象されているものの内部において、絵画そして絵画の伝統がそれまでかわし、覆い隠すことを使命としていた、キャンヴァスの物質的特性、性質、そして限界を、再び出現させたということなのです。(中略)長方形をなす表面、垂直や水平の主要な軸線、キャンヴァスに対する現実の光による照明、鑑賞者がさまざまな方向からキャンヴァスを眺められる可能性、それらのすべてがマネの絵には含まれています。マネの絵のうちに、それらが再び与えられ、再現されているのです。そしてマネは、<オブジェとしてのタブロー>すなわち物質としてのタブロー、外部からの光が照らし出し、鑑賞者がその前や周辺で向き変えることのできる、色を塗られた<もの>としてタブローを甦らせたのです(あるいは、発明したといってもよいでしょうか)。(p.6)

ミシェル・フーコー『マネの絵画』筑摩書房 2006

エドゥアール・マネの絵画

マネの絵画についての論考は膨大にありすぎるのでひとつひとつ汲み取ることは私にとって現実的でない。そんな中でフーコーの指摘は分かりやすく、タブロー自体とだけ向き合っていて素直に気持ちよかった。マネの攻撃を楽しんでいるようなのだ。

フーコーのテクストから、私が受け取った『マネの絵画』を絵画に添えてざっくりとメモ程度で記憶しておきたい。

『チュイルリー公園の音楽会』1862年

古典的、伝統的でありながら、垂直の線、軸となる二本の主要な木によって構成されている。奥行きはあまり感じられない。しかし、何か奇妙に感じる。

『オペラ座の仮面舞踏会』1873-1874年

『チュイルリー公園の音楽会』と同じヴァージョン。奥行きは分厚い壁で閉じられ、垂直な二本の柱と水平に伸びる梁。手前シルクハットの黒の面によって開放をブロックし、平面の塊と量感を鑑賞者に向かって投げ出されている。対照的に上方に開放された空間と二本の脚。

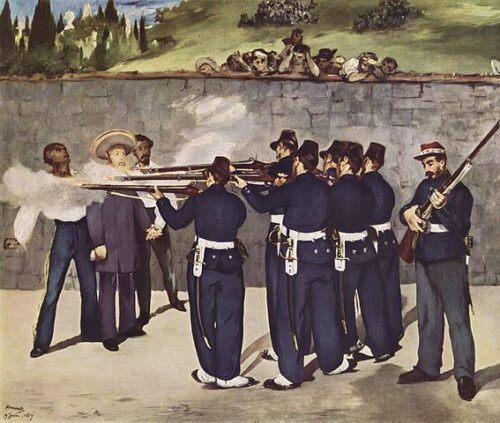

『マクシミリアンの処刑』1868年

壁の水平と垂直、銃の水平と密集する人間の垂直。『オペラ座の仮面舞踏会』と同じ要素。攻撃する側と攻撃される側の人の丈の違い。至近距離の中で距離を作る。

『ボルドーの港』1871年

垂直・水平の軸で、タブローの内部を構成。のちのモンドリアンの木の抽象絵画。線の戯れ。

『アルジャントゥイユ』1874年

垂直のマスト(帆柱)と水面の水平が交差。女のストライプ地と男のボーダー地の交差。手足の垂直と水平。男女の通俗的な戯れと交差する線の戯れ。

『温室にて』1879年

ベンチの水平線と垂直線、日傘の水平とスカートの襞の水平から垂直に動いていく線、ベンチにもたれる姿勢と、前屈みに接近する姿勢。女の指の垂直と男の指の水平。視線の戯れ。

『給仕する女』1879年

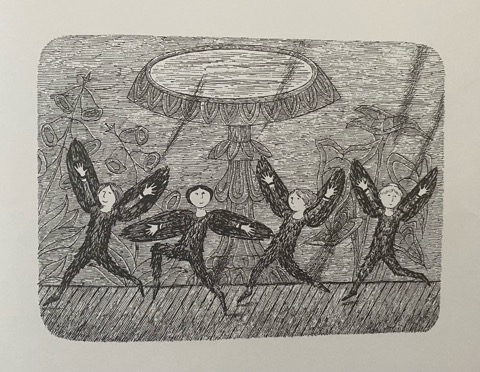

《何を描いているというのでしょうか。ある意味では、この絵は何も書いていない。つまり、見るべきものが何もないという意味において。》交差することのない別々の視線先。手前の男が見る先は、切断された半身だけの踊り子。《結局そこで見られているものを示すかわりに、隠し、奪っているのです。》

『鉄道』1872-1873年

読書をする女の視線の先に、見るこちら側の存在はない。こちら側と同じ向きの女の子が見る先は、通り過ぎた汽車の煙のみ。

キャンヴァスの周りを周り、場所を移動したいという欲求を持たせることにおいてなのです。(略)この不可視性の戯れを、タブローのまさしく内部で作動させるのです。ご覧のように、それは陰険で、こちらを嘲弄するようで、意地悪と言えるようなやり方なのです。というのも、絵画が、見えない何ものかを見せているものとしておのれを提示するというのは、まるで初めてのことだからです。しかし、その<何か>は、定義上、絵画の性質からして、そしてキャンヴァスの性質からして、必然的に見えないものなのです。

同書 p.23-24

『笛を吹く少年』1866年

鑑賞者側である正面からの光線と、かすかに浮いた左足の影とサインの位置。

『草上の昼食』1863年

二つの光線、奥の女に落ちる上からの光と、正面から光線があたる三人。男が指す指の方向の示唆。

『オランピア』1863年

道徳的スキャンダル。正面からあてる光=見る側の視線にほかならない。《すべての鑑賞者はーー必然的にその裸体に巻き込まれ、ある程度までそのことに責任を持たされてしまう。》ティツィアーノの「ウルビノのヴィーナス」とは異なる光線。

『バルコニー』1868-1869年

外部の光と内部の影。緑の格子に閉じ込められたように浮遊する三人と、逆光で見えない少年。マグリットの『遠近法Ⅱ』。《生と死との、光と闇との境界なのです。》

『フォリー・ベルジェールのバー』1881-1882年

実像は一人の女性しか描かれていない。鏡の壁に写る虚構の世界。

「あるがままのものとして提示する絵画」

フーコーはマネについて原稿を書いていた。が、フーコーは自らそれを破棄したらしい。

マネは自身の絵についてはほとんど語らなかった。絵画自体に思想を表現せず、ただ、今、そこにある、その場所、その印象を生き生きと描く。時にはふざけるかのように、皮肉るかのように、”あるがまま”を描いた。思うにフーコーはだからこそ原稿を破棄したのではなかろうか。思想を入れず、”あるがまま”の場所を描いたマネ。そこに思想を入れることは、マネの絵が、マネの”あるがまま”ではなくなってしまう。だからこそ、なのか。

出典元:エドゥアール・マネ『白牡丹と剪定ばさみの枝』1864年、キャンバスに油彩、30.5×46.5cm、パリ、オルセー美術館

Comment