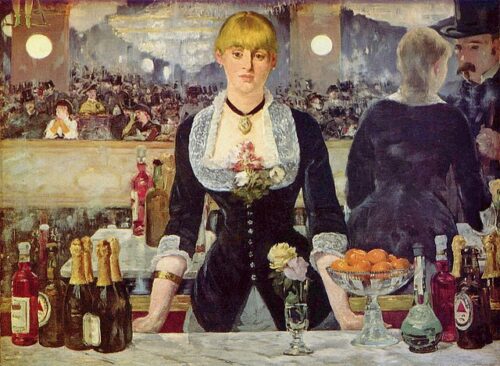

マネの《フォリー・ベルジェールのバー》は華やかで煌めいている。でも私はこの絵がさほど好きではなかった。バーテンダーの彼女が、欲望の対象として映っているように見えたからだろう。しかし、彼女はなまじまんざらでもないようにも見える。

正直、この絵は解説がなければ、彼女の後ろが鏡だということに私は気づかなかった。

そして、この絵に内在する「二重の視点」を読むことは、現代においても生まれ続けている男女の関係性について問うことができるのだった。

『フォリー・ベルジェールのバー』と『オペラ座の仮面舞踏会』の反復

鑑賞者は彼女と鏡に対峙するこの絵を目にして、謎を解くような感覚になる。後ろには鏡の壁があるだけなのに、そこに写る華やかな光景の中の彼女を見る。シルクハットの男性と対峙しているはずなのに、鑑賞者とも対峙する。虚げなまなざしはどこを見ているのか、視線の先はわからない。答えはない。

この絵が好きではなかったはずなのに、いつの間に惹かれている。絵の内部に、多くの発見と驚きがあることは確かだ。

二本の柱と二つの丸い照明、降り注ぐシャンデリア、戯れる男女の密集、奥(虚構)のカウンターと手前(現実)のカウンターの水平軸、左上のブランコ乗りの二本の足。

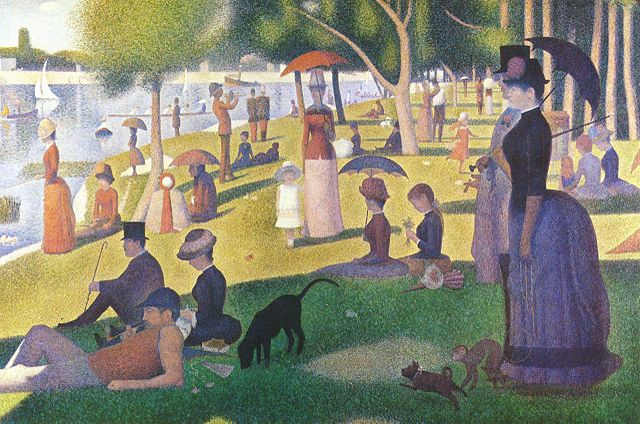

二本の足は《オペラ座の仮面舞踏会》でも描かれていた。二本の柱と照明、水平に伸びる梁と左右に広がっていく男と女。《フォリー・ベルジェールのバー》は《オペラ座の仮面舞踏会》の続きであるのだ。

しかし、なぜ二本の足は切断されてしまうのだろう。二本の足が気になって仕方ない…。

マネの《オペラ座の仮面舞踏会》 リンダ・ノックリンの『絵画の政治学』から浮かんでくるもの

そんな思いを抱えながら、リンダ・ノックリンの『絵画の政治学』を読んでいたら《オペラ座の仮面舞踏会》について書かれていた。奇妙なことにどんどんマネが現れてくる。いや、私が探っているからか、いや、やはりマネが凄いのか、などと思いながらも。

そして、またの二本の足と遭遇するのだった…。

リンダ ノックリン(Linda Nochlin)

1931- 2017年。ニューヨーク生まれ。美術史家。イェール大学、ニューヨーク大学インスティテュート・オブ・ファイン・アーツなどで教鞭をとった。論文”Why Have There Been No Great Women Artists?(なぜ偉大な女性の美術家はいなかったのか?)”で、フェミニズム美術史の論客として有名に。

リンダ・ノックリン『絵画の政治学』ちくま学芸文庫より抜粋

1874年、サロンの審査員はマネの《オペラ座の仮面舞踏会》を拒否(落選)した。その理由を見つけるのは難しいことではない、とノックリンは始める。「マネはこの主題に、道徳的な意味を付与することも、卑俗なものにすることもなく、性の取引きをあからさまに暴き出しすぎているのである。」と、指摘する。

脚が女性の場合には、それはモデルの受動性を、すなわち男性の観者に向けられた彼女の性的魅力の源泉自体を意味している。

左手上部に見えるブランコ乗りの緑色の靴は、右手下方手前に置かれたミントのリキュールの瓶の明るい緑と響き合う。(中略)彼女は、売り手であると同時に自分自身も売られているのであり、不動だが生きており、誘惑にさらされている。

リンダ・ノックリン『絵画の政治学』ちくま学芸文庫 p.198-199

当時のパリでは、女性の足がもっとも挑発的であった時代だった。足という挑発的な要素をマネは露骨に描くのではなく、途中で足を切断し、提喩として全体をほのめかす。それはまた、マネらしい挑発的な「悪ふざけ」でもあるようだ。

マネは、この絵の構想において、彼自身のいるパリの現代性と同時代のエロティシズムの諸問題に対するマネ自身の認識と熟慮された明確な表現とをともに表明しているのである。途中で切断された視点は、瞬間性と恣意性をほのめかしつつ、全体を代弁するものになっている。しかし、画面の端で意味ありげに切り取られている人物たちは、単に、画布の枠を超えたところで続く現実を暗示しているだけではない。それらは、画面の中で行われている取引きの性質自体をほのめかしてもいるのである。

同書 p.178

やはりマネは皮肉と悪ふざけが大好きで、うがった見方をする人物であるように思う。それは『草上の昼食』や『オランピア』でもあらわれているが、その視点がマネの魅力でもある。

ここでも女性たちは、(中略)《オペラ座の仮面舞踏会》の批判的なリアリズムと、現代的、都会的な明らかにパリのイメージの中心に位置している。

同書 p.174-175

クールべの《オルナンの埋葬》が田園の習慣を描出しているのと同じように、《オペラ座の仮面舞踏会》は、ある意味で都市における人々の慣習を表していると言えよう。これらの作品はともに、社会的に流通している月並みなことーーーマネにおいては、男女の関係、クールべにおいては、階級の関係ーーーを取り上げ、対抗的に用いることによって、それらを解体し、その権威性をひそかに攻撃しているのである。

私はここで行われていることに対し、マネが明らかに批判的であるということを指摘しようとしている訳ではなく、むしろそれとはかなり違う。(中略)売春は、買い手にとっても売手にとっても、楽しいものとみなされていたからである。この状況を捉えたマネの描写には、道徳的な含みは皆無だ。しかしながら、二重の視点を導入することによって、興味深い緊張感が造り出されている。つまり、生活のありのままの断片としての情景の概念が、客観的な、あるいは風刺的な注解とさえいえる含みをもって任意に創造されたイメージの概念へと変更されているのである。

同書 P.193-194

ああ、だからなのか、「二重の視点」が絵の内部にやはりあらわれ、「任意に創造されたイメージの概念へと変更されている」。戯れる男女を客観的に見る視点と、そこに内在する消費する側とされる側、男の視点と女の視点。あきらかに「反体制的な意味」を持って、「悪ふざけ」の表現で「ひそかに攻撃している」ように受け取れる。むしろマネはそこを描いているのではないかとさえ思う。

マネの《オペラ座の仮面舞踏会》では、全体よりも断片を、言い過ぎよりも暗示を、明快な筋書きよりもつかのまの出来事を、物語性よりも雰囲気を、単なる流行よりも同時代性の感覚を伝えるために、すべてが貫かれているのである。

同書 P.196

この絵は、その時代の流行を、「生活の断片」を、あるがままに描いたまでだ。しかしそこに内在する「二重の視点」から、鑑賞者が自然にそこから”何か”を読み取り、現実的なイメージに変換している。だからこそ、私はこの絵がさほど好きではなかった、ことになるのだろう。

どんな時代でも、どんな社会でも、その場所で独自の文化がある。そこで生活する者は、そこで生きている。であるから、あるがままを提示するマネなのだ。

マネの絵は、”遊びごころ”と”絵を自由に描くという喜び”、そして”悪ふざけ”が、粋でもありユーモアでもある。「アスパラガス」の逸話が物語るマネの人間性は、まさに芸術家からの贈り物であり、マネのさまざまな絵画からたくさんの驚きや発見、喜びを受け取ることができる。

それにしてもリンダ・ノックリンの考察は、大変刺激的であった。何かそれは私の中でふつふつと湧いている社会に対する疑念みたいなものをあぶり出しているようなのだ。

名画をそれまでの規範として観るだけでなく、別の視点で捉えるノックリンの丹念な分析と見解は共感できる指摘が多くあり、「美術史を”他者性”の視点から考える」ことは、美術だけでなく、私たちを取り巻いている社会をも考えることになる。

Comment